Tous les lundis, Tim Schneider, directeur de recherche à la Kayne Griffin Corcoran de Los Angeles et auteur du Gray Market Blog, revient sur les moments forts de la semaine du marché de l'art.

THE SUN ALSO RISES

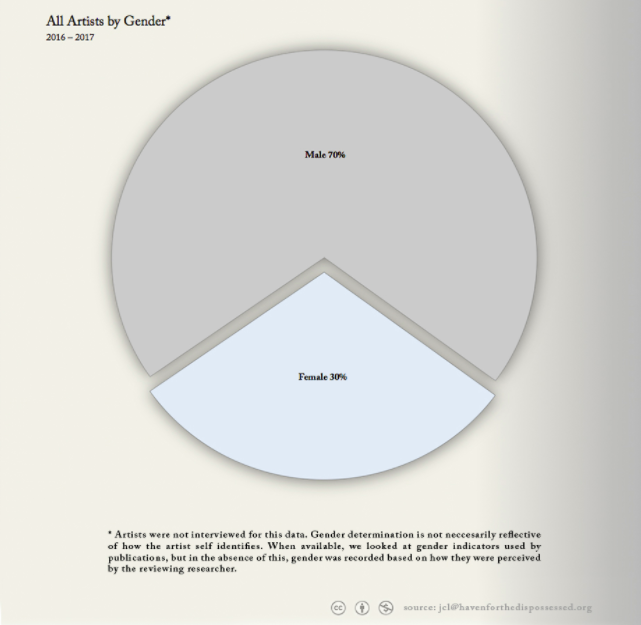

Mercredi, les médias artistiques découvraient une nouvelle étude compilant des données sur le secteur des galeries, fournie par une source inattendue : le professeur James Case-Leal de CUNY Guttman et les diplômés de son cours de printemps 2017 « Arts in NYC ». Grandiosement surnommée « Havre pour les dépossédés », l'étude compile l'âge, la race, le genre, la nationalité et l'éducation d'environ 1.300 artistes vivants représentés par ce que Case-Leal considère comme les « 45 meilleures galeries de New York », à l'automne 2016.

Les résultats de base devraient renforcer le sentiment de ceux n'ayant pas passé l'année 2017 cachés dans une grotte. Les artistes interrogées sont donc à 80,5 % blancs, 70 % masculins et 46,9 % diplômés d'un MFA. L'étude a également mis à nu plusieurs statistiques par galerie plus embarrassantes qu'un orgasme audible dans la chambre voisine de celle de vos beaux-parents : 6 des 45 galeries étudiées ont réussi à ne pas représenter un seul artiste non-blanc pendant la période de collecte de données.

Mais il y a nombre d'erreurs dans le travail de Case-Leal. Par exemple, comme le souligne Hrag Vartanian dans Hyperallergic, les appartenances ethniques respectives de Brad Kahlhamer (de descendance amérindienne) et de Walid Raad (originaire du Moyen-Orient) étaient toutes deux erronées. Le collectif d'artistes Slavs and Tatars a noté — apparemment, en citant un post Facebook d'Hito Steyerl — que Liam Gillick était classé comme une femme, Isaac Julien comme blanc, et Tacita Dean était initialement identifiée comme un homme. J'ai moi-même signalé samedi à Case-Leal qu'il s'était trompé sur le genre de l'artiste japonais Tomoo Gokita.

Pourtant, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, je ne veux pas crucifier ce rapport comme Chris Burden sur une Volkswagen en 1974, pour deux raisons :

Premièrement, Case-Leal a effectué une mise à jour / correction des résultats initiaux du 3 juin, et son équipe comprenait un professeur adjoint à temps partiel et une classe d'étudiants de premier cycle dans une université publique modeste, sans soutien extérieur. Comparer les ressources de « Haven for the Dispossessed » avec celles à disposition des auteurs des rapports d'Art Basel / UBS et TEFAF serait comme comparer des pommes à des Macbook Pros.

Deuxièmement, Case-Leal traite avec des données issues du secteur des galeries, ce que les deux études souvent citées ne font pas. Certes, Clare McAndrew et Rachel Pownall tentent de réunir beaucoup plus de données — et beaucoup plus de secret — avec leur rapport respectif sur le marché de l'art de 2017. Mais en ce qui concerne leur apport pour le marché privé, les éditions les plus récentes de ces rapports demeurent essentiellement des boîtes noires, sinon des trous noirs.

En revanche, je dirais que les erreurs initiales dans l'étude de Case-Leal représentent finalement des vertus, pas des vices. Pourquoi ? Parce que nous, le public, avons réellement eu l'occasion de les inspecter et de les corriger. C'est un privilège rare dans le monde des données liées au marché de l'art, même au plus haut niveau.

Donc, plutôt que de jeter le discrédit sur « Haven for Dispossessed » pour avoir mal compris ou mal interprété environ 0,3 % de ses données, célébrons la lumière que Case-Leal et ses étudiants ont apporté sur ce marché — et j'espère que les professionnels en charge des analyses de données plus importantes reconnaîtront cela. [Haven for the Dispossessed]

PARKS & DRECK

Mercredi l'on assistait à la résolution pacifique du dernier scandale autour d'une œuvre d'art accusée d'insensibilité culturelle, lorsque le Walker Art Center a annoncé avoir accepté de permettre aux membres de la communauté tribale de Dakota de supprimer et de brûler lors d'une cérémonie l'œuvre Scaffold (2012) de Sam Durant, ayant récemment rejoint le parc de sculptures de l'institution. Comme ma collègue Sarah Cascone l'a expliqué, Scaffold a déclenché cette controverse en touchant à « sept exécutions majeures dans l'histoire des États-Unis, y compris la plus grande exécution de masse jamais commise aux États-Unis, qui a tué 38 Indiens Dakota en 1862 à proximité de Mankato, Minnesota « - un fait que l'ensemble des personnalités impliquées dans la création et l'acquisition de la pièce a maintenant reconnu publiquement, comme étant vous le savez, un problème majeur en 2017.

Cependant, ce qui a attiré mon attention sur cette histoire est un détail. Au cours de la conférence de presse conjointe annonçant la solution, la directrice exécutive du Walker, Olga Viso, a précisé que l'institution avait acquis l'œuvre sans demander la validation du Minneapolis Parks Department. Peu de temps après, un représentant du département des parcs a apparemment « suggéré que cet arrangement changerait vraisemblablement à la suite de cette histoire. »

Avec tout le respect que j'ai pour ces fonctionnaires de Minneapolis, la réponse à la fois éthique et esthétiquement douteuse à l'erreur du Walker me frappe. Tout d'abord, ne prétendons pas que les organes des administrations municipales des États-Unis disposent d'une garantie contre les sculptures publiques culturellement offensantes. Je peux penser à au moins 700 échecs flagrants. Je suis donc sceptique quant à l'idée que le département des parcs de Minneapolis puisse être un pare-feu automatique contre les futurs scandales artistiques.

Reste le côté esthétique de l'équation. Personnellement, rien ne me fait plus rapidement sortir de mes gonds que d'entendre que des œuvres d'art majeures seront sélectionnées par un comité supervisé par des agnostiques de l'art (voire pire). Si le Walker subordonne effectivement les acquisitions futures au département des parcs, est-ce que cela pourrait aussi bloquer d'excellents travaux qui sont tout simplement difficiles, non intuitifs ou inattendus ? Par exemple, l'œuvre Gog & Magog (Ampersand) de Martin Puryear (1987-88) serait-elle aujourd'hui au Walker si seul l'intendant en avait décidé ?

C'est un exemple certes extrême conjuré par une réponse encore hypothétique à une erreur légitimement grossière. Pourtant, il souligne la rapidité avec laquelle la guérison peut devenir absurde lorsque le goût du consensus devient une priorité. À l'avenir, il est possible que l'octroi d'un pouvoir de veto au service des parcs puisse conserver la collection de sculptures extérieures du Walker dans la médiocrité. [artnet News]

Sam Durant, Scaffold. Courtesy of Sarah Cascone

A.D.I.D.A.S. (ALL DAY I DREAM ABOUT STATUS)

Enfin mardi, les avocats d'Art Basel ont intenté devant la Cour fédérale de Floride un procès contre le géant mondial de l'habillement Adidas pour une violation du droit d'auteur et nombre d'accusations connexes. En l'occurrence, Adidas a mis en vente 1.000 de ses baskets EQT, vendues comme éditions « Art Basel » — et tout cela sans la permission de la foire ou de sa société mère, le groupe MCH. Par l'intermédiaire d'Isaac Kaplan, les plaignants demandent « des dommages et intérêts importants ainsi que la destruction de la chaussure ».

Éloignons-nous des minuties légales pour regarder les choses avec du recul, cependant: Adidas, l'année dernière, a vendu pour plus de 20 milliards de dollars, étant ainsi en route pour devenir la deuxième marque de vêtements de sport la plus puissante et la plus incontournable de la planète, et semble avoir pensé que les noms et logos d'Art Basel possédaient suffisamment de cachet pop-culturel pour générer un grand buzz dans la communauté des sneakerhead obsédés par le style. Si la démarche d'Art Basel et de MCH semble facilement gagnable, elle montre qu'Adidas avait tellement envie de cette association qu'elle s'est permise de violer de façon flagrante les statuts des marques pour essayer de la mettre en place.

En ce qui concerne l'empreinte de l'art contemporain sur la société, cela en est un exemple significatif. Mais ça l'est encore plus si nous nous souvenons de ce qu'Art Basel est (et n'est pas). Il ne s'agit pas ici d'une collaboration d'une marque avec un artiste (fait) ni avec un musée (fait), ni avec une galerie (fait).

En raison de toute une constellation de facteurs, Art Basel est aujourd'hui plus qu'un salon professionnel, plus qu'un événement spécifique à l'industrie et plus que des œuvres d'art. Pour la culture plus largement, elle signifie maintenant un style de vie — et avec lui, un statut auquel tout le monde, des rappeurs, aux acteurs en passant par les athlètes aspire.

Donc, pour un titan des vêtements pesant plusieurs milliards de dollars, chercher à devenir encore plus cool en utilisant le logo d'Art Basel mériterait-il peut être de jeter quelques centaines de dollars au tribunal quelques mois plus tard?

Regardez la campagne publicitaire de la marque à l'automne 2016 — celle qui a fonctionné pendant la sortie de la « chaussure offensante » — a été intitulée « Sports Needs Creators ». Coïncidence ? Seule Adidas peut le dire avec certitude. [Artsy]

C'est tout pour cette édition. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous : il existe une mince frontière entre les préférences et les préjugés. Gardez les yeux ouverts.